Chi è il personaggio al centro della scena?

Cosa rappresenta il sarcofago?

Un dialogo muto in mezzo alla battaglia

Il sarcofago, rinvenuto a Roma nel 1621 fuori Porta Tiburtina, venne subito dopo donato al cardinale Ludovico Ludovisi dal Capitolo di Santa Maria Maggiore. L’opera presenta scene di battaglia sia sul lato principale che sui due lati brevi. La decorazione frontale si sviluppa su tre livelli: in alto sono raffigurati i Romani vittoriosi con il defunto nelle vesti di generale; al centro una scena di combattimento tra Romani e barbari; in basso i barbari vinti, a terra.

L’opera rientra nella produzione di sarcofagi di battaglia molto diffusa tra la metà del II e gli inizi del III sec. d.C.

Il volto del defunto, forse rilavorato in un secondo tempo, potrebbe raffigurare uno dei figli dell’imperatore Decio: Ostiliano, morto nel 252 d.C., o il fratello di questi, Erennio Etrusco, caduto combattendo contro i Goti nel 251 d.C.

Fonte: pannelli espositivi del Palazzo Altemps – Museo Nazionale Romano

La difficile identificazione del defunto

Erennio morì colpito da una freccia, prima che morisse il padre, l’imperatore Decio.

«E subito il figlio di Decio cadde mortalmente trafitto da una freccia. Alla notizia il padre, sicuramente per rianimare i soldati, avrebbe detto “Nessuno sia triste, la perdita di un solo uomo non deve intaccare le forze della Repubblica”. Ma poco dopo, non resistendo al dolore di padre, si lanciò contro il nemico cercandovi o la morte o la vendetta per il figlio. […] Perse pertanto impero e vita.»

Fonte wikipedia: (Giordane, De origine actibusque Getarum, XVIII, 3.) – f

“Gli studiosi che identificano il defunto con Erennio Etrusco ipotizzano che il sarcofago sia stato realizzato per il monumento funebre del giovane a Roma o per il sepolcro della madre, Erennia Etruscilla.

Alla collezione Boncompagni Ludovisi, infatti, apparteneva un coperchio con ritratto di Erennia Etruscilla, conservato a Mainz in Germania, ritenuto il coperchio

originale del sarcofago Ludovisi.”

Fonte: pannelli espositivi del Palazzo Altemps – Museo Nazionale Romano

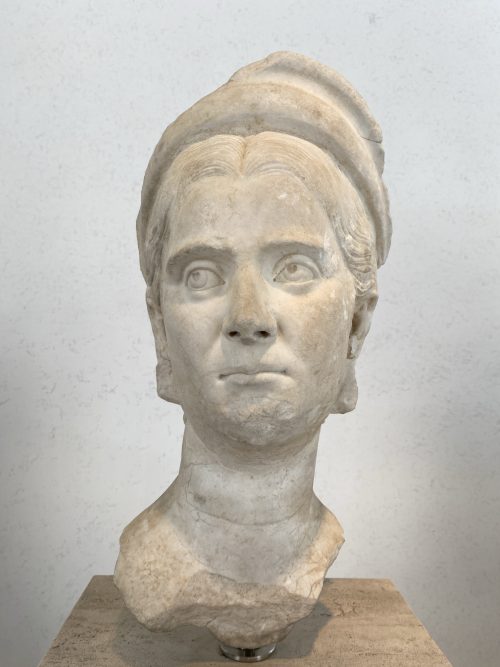

A Palazzo Massimo è conservato un busto con il volto di Erennia Etruscilla, ripresa con un’espressione di contegno e mestizia.

Analisi dell’opera

“La scena di battaglia tra Romani e barbari (che hanno caratteristiche etniche diverse) raffigurata sul fronte è resa in modo solo apparentemente caotico, ma in realtà è governata da un sapiente equilibrio compositivo.

I soldati romani irrompono da sinistra dominando dall’alto la maggior parte dei barbari, che sono “calpestati” dai vincitori. Al centro del registro superiore si trova il defunto, raffigurato a cavallo e “libero” dalla mischia, visto che non ha alcun avversario e alza il braccio destro in un gesto di comando, che lo identifica con un generale romano. Intorno a lui si dispongono, procedendo nella stessa direzione, i cavalieri e i fanti, mentre a garanzia della vittoria alcuni legionari di grandi dimensioni occupano entrambi i lati del sarcofago. La massa distorta dei barbari, caduti, feriti o ancora combattenti, è resa invece seguendo una sorta di moto ondulatorio, determinato dal loro diverso grado di resistenza, con le teste che si sollevano verso il comandante romano, senza però mai riuscire ad avvicinarlo e trovando degli avversari che li ricacciano verso il basso.

Anche i lati brevi sono decorati da scene di battaglia (il rilievo è più basso e meno curato), a sinistra più equilibrata e a destra invece chiaramente vittoriosa per i Romani. […] All’organizzazione dell’esercito romano si contrappongono le fisionomie dei barbari, che come di consueto sono barbati e con i capelli scarmigliati, ma la resa drammatica dei volti, con i nasi schiacciati, diventa in questo caso quasi caricaturale, così da suggerire la loro ferinità che li destina a una tragica sconfitta.

Il confronto si gioca anche sul contrasto tra le loriche dei legionari e il diverso costume dei barbari, connotati come orientali nella parte sinistra del sarcofago (sono vestiti con anassiridi, tunica, mantello e pileo) e come settentrionali in quella destra (indossano brachae e sono a torso nudo), il che consente di interpretare la scena come una generica illustrazione della vittoria sui barbari sia in Oriente che in Occidente e non come una battaglia specifica. […]

Il defunto ha un ritratto individuale, forse rilavorato, che ha un confronto in una testa dei Musei Capitolini.

Si tratta di un uomo abbastanza giovane, con la corta barba e soprattutto con un sigillo in forma di croce inciso sulla fronte in cui è possibile riconoscere il simbolo di iniziazione mitraica, culto diffuso in ambito militare.

E’ difficile dire se si trattasse di un membro della famiglia imperiale oppure di un importante generale del tempo. A favore della prima ipotesi va citata la presenza dei cavalieri, identificabili con i protectores dell’imperatore, e di tibicines e vessilliferi, segno di alto rango. Potrebbe comunque trattarsi di uno dei due figli di Decio. (M.C.)”

Fonte: Museo Nazionale Romano, a cura di Adriano La Regina, Edizione Electa 2007 pagine 152-153

Un dialogo senza parole mentre infuria la battaglia

In generale le scene rappresentate sono colte nel momento di culminante dell’azione, ma ce ne è una che sembra essere sospesa nel tempo e offre più possibili interpretazioni. Un soldato romano tiene per la testa un prigioniero barbaro. Sappiamo che è un prigioniero perché ha le mani legate. I due si scambiano uno sguardo di profonda intensità.

Il soldato romano tiene la testa del prigioniero tra le mani, una afferra la barba e l’altra tiene la nuca. In questo dialogo muto possiamo sentire le preghiere del barbaro, ma non sappiamo se il romano sarà pietoso o sferrerà il colpo di grazia.

Palazzo Altemps – sede del Museo Nazionale Romano

Indirizzo: Piazza S. Apollinare, 46 – 00186 Roma

Fanno parte del Museo Nazionale Romano

Palazzo Massimo

Terme di Diocleziano

Crypta Balbi – attualmente chiusa per restauro