Fonte: pannelli illustrativi in esposizione presso il Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo di Roma

Castel di Guido, Roma

Il complesso di pitture e mosaici provenienti dalla villa di Castel di Guido riveste un particolare interesse nell’ambito della documentazione pittorica urbana del I Secolo d. C., peraltro scarsamente documentata.

Il sito occupato dalla villa di Castel di Guido, detta “delle Colonnacce”, è un pianoro tufaceo al km. 16,800 della via Aurelia antica e il fosso della Bottaccia a nord e la via di Fregene a sud-ovest.

Era il territorio del borgo romano di Lorium, situato dall’Itinerarium Antonini e dalla Tabula Peutingeriana al dodicesimo miglio dalla capitale, ricordato dall’Historia Augusta come luogo di nascita e di morte di Antonino Pio e menzionata da Frontone come località di soggiorno di Marco Aurelio.

L’individuazione della struttura risale al 1976, quando scavi clandestini rischiarono di spogliarla dei preziosi mosaici e delle pregevoli pitture; soltanto nel 1998 è stato possibile riprendere le ricerche nell’importante sito al fine di comprendere la struttura evolutiva dell’intero complesso.

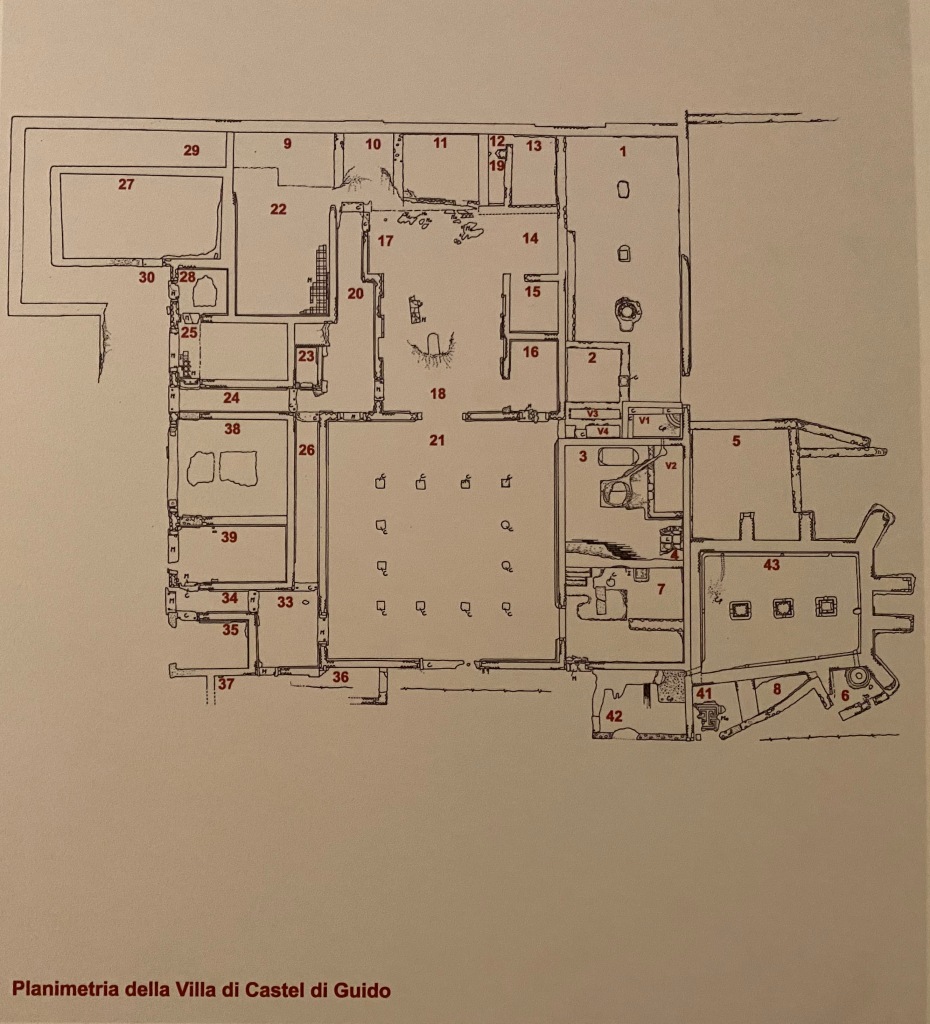

La villa sembra sfruttare il declivio collinare disponendosi su terrazzamenti degradanti a valle, circondati da una interessante opera di contenimento ad andamento curvilineo costituita da una serie di muri semicircolari tra loro tangenti.

La prima fase d’insediamento è testimoniata da strutture murarie in opera incerta (ambienti 2, 11, 13, 19), poi inglobate nelle fondazioni della villa tardo-repubblicana e imperiale cui si riferisce la maggior parte delle strutture.

Relativamente alla porzione messa in luce, che costituisce forse soltanto un terzo dell’intera estensione, è possibile ben distinguere la pars dominica da quella rustica.

La prima è realizzata in opus reticulatum con ammorsature in laterizio e comprende stanze di rappresentanza, triclini e coenationes estive (ambienti 22, 27, 28, 25, 38, 39, 35, 33 e 37) affacciantisi su un lungo corridoio (ambiente 30) nel versante sud-ovest, sorretto da cameroni in reticulatum (ambienti 31 e 32), ancora da indagare.

A nord, nella pars rustica, un grande cortile parzialmente recintato si apre su di una probabile aia (ambiente 1), parzialmente dotata di copertura poggiante su tre colonne.

All’interno è presente una fase repubblicana (ambiente 2 e pozzo) collegata a tre vasche (1, 3 e 4) utilizzate per la produzione di vino.

Adiacente, infatti, un torcular (ambiente 3) provvisto di calcatorium e collegato tramite pochi scalini ad un ambiente ipogeo (ambiente 7).

Ancora a nord si trova la grande cisterna in opus reticulatum (m. 10 x 6 di base, h. stimata m. 3) dotata di tre pilastri interni e otto contrafforti esterni.

In posizione centrale rispetto ai due corpi di fabbrica, si trova l’asse costituita da peristilio (ambiente 21) con dodici colonne, atrio tuscanico (ambiente 18) e tablino (ambiente 17). Con probabilità, a sud-ovest correva un portico-ballatoio che affacciava sul terrazzamento sottostante. Altri tre ambienti (14, 15 e 16) avevano forse funzione di cubicula padronali.

Nel complesso la struttura, la cui datazione è inquadrabile tra il III sec. a. C. ed il III d.C., trova confronti con la Villa dei Misteri di Pompei e, in parte, con la casa di Augusto al Palatino.

Le tegole bollate rinvenute sia nella prima sia nella seconda campagna di scavo riportano il nome di L. Coelius Nicephorus e compaiono soltanto nella villa delle Colonnacce; la gens Coelia è presente nello scenario politico almeno dalla metà del II sec. a.C. e, nell’epoca fra Augusto e Tiberio, figura un Quinto figlio di Lucio Celio, questore, propretore per senato consulto, edile della plebe, pretore, vicino a Tiberio in una qualche congiura.

Ne consegue la possibilità che Lucio Celio fosse il proprietario originario della villa dalla prima fase.

Un ambiente affrescato, adiacente al triclinio, le cui pareti erano crollate, era coperto da una volta che doveva essere a botte, ma che è del tutto perduta; è ben conservata invece la lunetta, dipinta su fondo giallo e incorniciata da stucchi policromi.

Singolare è la notevole altezza delle pareti dell’ambiente, che superano, con la lunetta, i cinque metri.

Le tre pareti parzialmente ricostruite presentano uno schema compositivo impostato sulla tripartizione della parete sia in senso verticale

sia in senso orizzontale: al centro della zona mediana ampie edicole, le cui esili architetture hanno una funzione prevalentemente decorativa, ospitano composizioni a soggetto mitologico o allegorico.

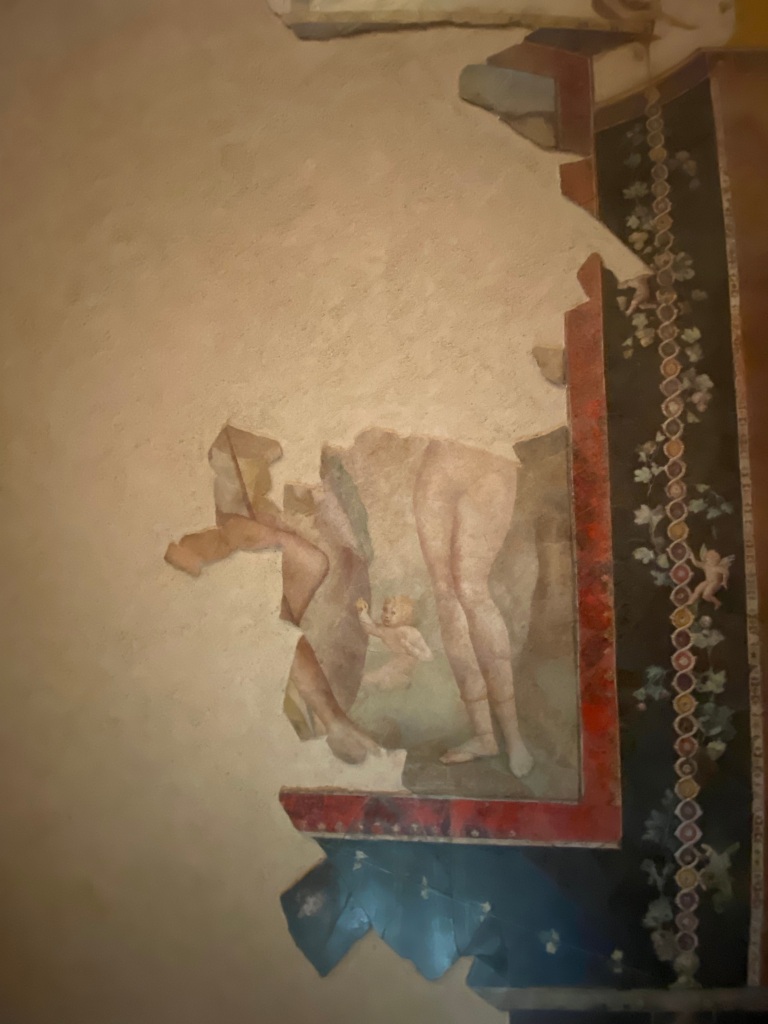

Nella scena centrale della parete sinistra sono riconoscibili una figura maschile seduta su uno sperone roccioso, armata di una lancia e rivolta verso una figura femminile nuda stante, con le caviglie ornate da un’armilla, fra le due figure è visibile un erote accovacciato che si protende ad afferrare scudo posto a fianco del personaggio maschile.

L’impostazione delle figure e gli attributi che le caratterizzano, consentono di riconoscere in esse Ares ed Afrodite, la coppia divina frequentemente raffigurata nelle pitture pompeiane.

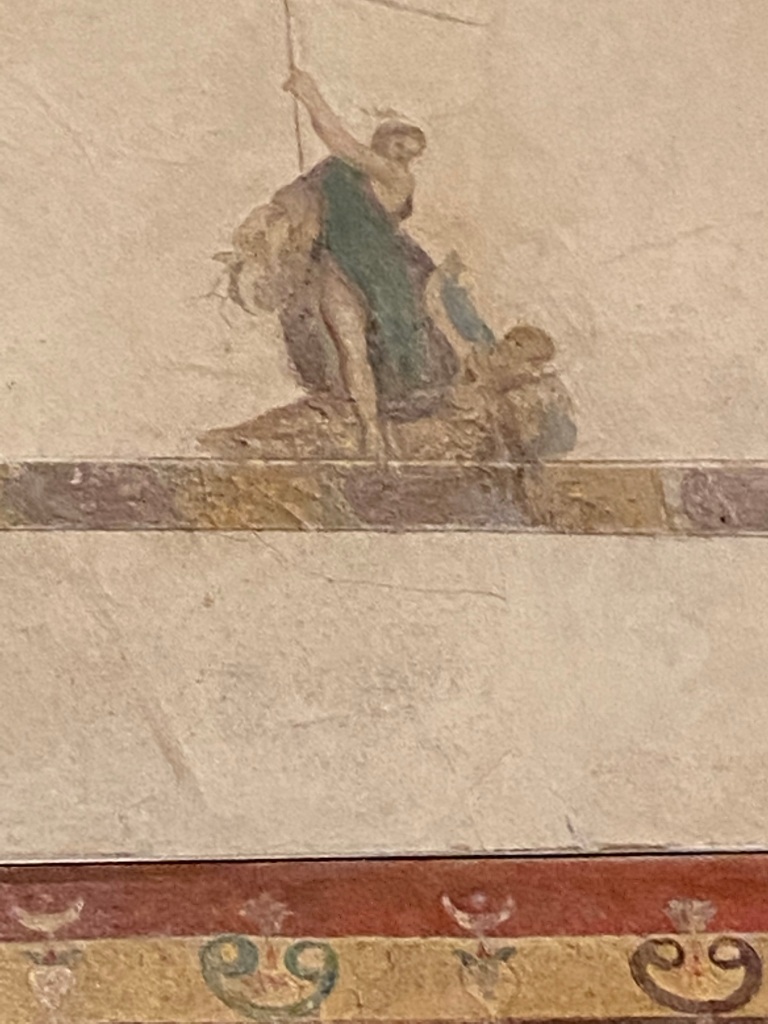

Nella scena centrale della parete breve è leggibile, con difficoltà, un paesaggio roccioso che costituisce l’ambientazione di una scena mitologica, la liberazione di Andromeda vincolata alla roccia ad opera di Teseo, la cui figura è ormai del tutto illeggibile.

Più problematica l’interpretazione della scena centrale della parete destra; sullo sfondo di un colonnato rappresentato in prospettiva vari personaggi, dei quali quello centrale ha le spalle avvolte da un mantello, sembrano impegnati in una cerimonia sacrificale. Iconograficamente significativa la figura giovanile di profilo vestita di tunica, la cui acconciatura, con corta frangia, richiama la moda giulio-claudia. La scena è dominata da un trofeo di armi, di un tipo anch’esso riferibile ad età augustea (27 a.C. – 14 d.C.), in particolare per il clipeo bombato che simboleggia la vittoria di Azio. La rappresentazione non trova riscontri nel repertorio pompeiano ed è forse riferibile ad un evento significativo della storia di un personaggio di rango consolare, forse il committente stesso.

Le pitture parietali di Castel di Guido sono sicuramente riconducibili allo schema compositivo del cosiddetto III stile, con zoccolo a fondo scuro privo di aggetto e decorato con meandro stilizzato e losanghe nelle quali sono iscritte testine

egittizzanti e piccole protomi di Medusa (gorgoneia).

Nella parte mediana della parete si attesta il predominio della edicola, inserita fra due quinte prospettiche absidate che sembrano sorreggere una copertura a padiglione. Lateralmente all’edicola, riquadri a sfondo rosso-cinabro in cui sono inserite figurine svolazzanti.

La parte superiore della parete, presenta, invece, un sistema decorativo, prevalentemente lineare, su sfondo bianco, nel quale si inseriscono gruppi dionisiaci di fattura molto curata rappresentati in atteggiamenti erotici o in scene di corteo. In una delle pareti lunghe, nel cui sistema decorativo sono impiegati motivi tipici del repertorio augusteo, come il tripode delfico, compare una figura seduta di Apollo Citaredo.

Apollo e Dioniso con il suo corteggio sono infatti le divinità che presiedono al programma decorativo dell’ambiente. In esso, comunque doveva avere una parte rilevante anche Afrodite, che nel grande quadro all’interno dell’edicola della parete

sinistra, era rappresentata stante presso Ares seduto, in una posizione simile a quella dell’Ares della collezione Ludovisi, dall’originale di Skopas Minore.

Il ricco mosaico policromo pertinente all’ambiente affrescato, presenta una decorazione con motivi di stelle ad otto punte alternate a cassettoni, al cui centro sono incorniciate rosette policrome; il cassettone al centro del mosaico contiene un vaso (hantharos) da cui fuoriescono girali vegetali; negli spazi di risulta sono presenti “nodi di Salomone”.

Più comune, nella produzione musiva di età tardo-augustea e tiberiana, è il repertorio decorativo documentato in un altro pavimento, proveniente forse dal tablino della villa. Entro incorniciato dal motivo ad onde ricorrenti, al cui interno si dispongono ornati geometrici e vegetali costituenti girandole di quadrati a fondo bianco alternati a balza decorata con spighe intrecciate è inscritto uno scudo,

triangoli a fondo petali.

Delicati girali vegetali si dispongono a riempimento degli spazi di risulta angolari.

nero, il cui centro è riempito da esagoni che incastonano rosette a sei petali.

Una opinione su "Villa delle Colonnacce"