Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo

Fonte: dai pannelli esplicativi del museo

Nell’ottocento i lavori per la costruzione della prima stazione centrale, che il Governo Pontificio volle nell’area della grandiosa villa Montalto, poi Negroni e Massimo, portarono alla luce numerose vestigia di epoca imperiale romana; ritrovamenti interessarono anche la zona dell’aggere serviano con gli sbancamenti del colle artificiale, noto come Monte della Giustizia.

Negli anni tra il 1947 e il 1949 durante i lavori per la costruzione della nuova Stazione Termini e la linea B della metropolitana, nell’odierna piazza dei Cinquecento, emerse uno straordinario complesso edilizio di epoca romana, già

in parte scoperto nel secolo precedente.

Si trattava di un vero e proprio quartiere realizzato in età adrianea (117-138 d.C.),

con una progettazione unitaria, costituito da case private, bagni pubblici, caseggiati con botteghe a livello della strada, magazzini per le derrate e servito da strade con marciapiedi e da un efficiente sistema fognario. L’intero complesso è stato distrutto per fare spazio alle nuove opere realizzate in fretta e senza alcuna ricerca archeologica preliminare, ma la documentazione accurata compilata all’epoca (taccuini, foto, disegni) da Anton Luigi Pietrogrande, ispettore archeologo della Soprintendenza Archeologica di Roma che seguì le operazioni di scavo, ha consentito, dopo decenni, di studiare quanto ritrovato e di mettere in relazione le strutture distrutte con le decorazioni conservate (circa 270 mq di affreschi e numerosi mosaici).

Pitture e mosaici staccati all’epoca appartenevano all’isolato triangolare, in pianta

E, che includeva una domus e un impianto termale (balnea), l’edificio più importante per la forma e l’ampiezza degli ambienti e la ricchezza delle decorazioni, di proprietà della famiglia imperiale.

Parte di queste decorazioni viene presentata nel museo, a poche decine di metri dal luogo di provenienza, dove basta affacciarsi alle finestre per vedere la pensilina della Stazione Termini sotto la quale erano situati i resti degli edifici.

LA DOMUS

Le tre stanze rimontate nelle reali dimensioni (E 8, E 9, E 10), due complete dei pavimenti a mosaico, erano gli ambienti principali della casa (insieme alla grande

sala absidata E 12), affacciati sull’atrio a cui si accedeva dalla strada attraverso il

Vestibolo E 5 e il Corridoio E 3 – E 11.

Erano destinate al soggiorno quotidiano della famiglia, la stanza centrale (E 9)

aveva probabilmente anche funzioni di rappresentanza.

La decorazione affrescata venne rinnovata più volte, quella esposta si data verso

la fine del II secolo d.C, mentre i mosaici pavimentali sono della fase originaria

del complesso, 130-140 d. C.

Il grande affresco rivestiva la parete curvilinea del vestibolo E 5 posta all’ingresso

della casa sulla strada.

Vitruvio riferisce che il vestibulum era un ambiente non necessario alle persone comuni, ma non poteva mancare in una casa degna di rispetto poiché serviva ad accogliere gli ospiti e le persone che dovevano attendere per essere ricevute dai

proprietari della casa.

La decorazione affrescata di questa parete, che fu distaccata interamente, presenta una divisione in pannelli, prospetti architettonici e padiglioni entro cui sono figure ed elementi decorativi, al di sopra di uno zoccolo.

Del corridoio E 3 – E 11 che metteva in comunicazione tutte le zone della casa sono

stati distaccati numerosi pannelli ma non ricomponibili nella sequenza delle pareti.

All’interno delle riquadrature, su fondo bianco,sono disposti diversi elementi decorativi, figure femminili e maschili sospese, ippogrifi e altri animali fantastici, vasi, ghirlande e motivi vegetali.

La stanza E8 era divisa da due pilastri per la migliore organizzazione dello spazio e per accogliere elementi di arredo.

Il mosaico di disegno elegante ha un riquadro centrale con elementi vegetali, uccelli e una coppa da vino e tutto intorno stelle, pelte, trecce, rosette, il cui

gioco lineare combacia bene con quello delle pitture.

La decorazione pittorica su fondo bianco è distinta in tre zone, quella principale è scandita da edicole sorrette da sottili colonne e pannelli, vivacizzati da figurine umane, animali ed elementi vegetali.

Si inquadra nel c. d. stile lineare inteso come una reazione a sistemi decorativi che avevano riempito le pareti di pannelli rossi e gialli, rifiuto della prospettiva con una tendenza alla semplice geometrizzazione.

La scelta del fondo bianco è dovuta anche alla mancanza di luce nell’ambiente.

La stanza E9 era la principale delle tre, collocata in asse con la grande sala di rappresentanza E1 dall’altra parte dell’atrio, e deve essere considerata una sorta di tablino – esedra in cui il dominus riceveva amici e clientes, e svolgeva anche in parte funzioni di ufficio, in una veste tra il privato e il pubblico. La parete completamente aperta sull’atrio veniva chiusa all’occorrenza da una tenda. Il mosaico ha il disegno di un elegante arabesco a motivi vegetali stilizzati e

uccelli (la civetta, la quaglia, la colomba, il piccione, la pernice, l’ibis) e si data come l’altro intorno al 130-140 d. C.

La decorazione pittorica si sovrapponeva a una zoccolatura di circa 40 cm in marmo e si presenta secondo il consueto schema della ripartizione verticale in tre zone. Il sistema decorativo è di carattere architettonico, come sottolineato dalle

scale al centro di ogni parete, che danno accesso a un podio. Si conservano figure di animali, amorini in volo, nature morte e una rara scena con due figure; gli elementi decorativi rimandano alla sfera dionisiaca. E’ evidente il richiamo al c.d. II stile pompeiano nella volontà di dotare questa stanza di una spazialità adeguata alla sua posizione.

I colori più scuri, anche i più pregiati, di grande effetto decorativo, erano concessi dalla notevole luminosità dell’ambiente

La stanza E 10 aveva perduto quasi completamente il pavimento a mosaico.

La parete di fondo presenta un colonnato ionico ed una partizione in riquadri incorniciati da fasce di colore intenso. Il pannello centrale a fondo bianco

accoglieva una decorazione figurata, cancellata già da una riparazione eseguita in antico. Nei riquadri laterali della zona superiore sono riprodotte su un fondo rosso

violaceo stoffe bianche bordate di foglie verdi e bacche.

Le pareti laterali sono decorate in modo analogo e simmetrico; nei riquadri sono vari elementi decorativi, un cervo in volo con accanto una faretra (forse allusivo

al mito di Atteone trasformato in cervo da Artemide o, più semplicemente, alla caccia), una testina (gorgoneion) compresa entro volute. Rimane anche un frammento della parete dell’ingresso con una testina, tipo gorgoneion.

In più tratti della parete si notano i numerosi graffiti presumibilmente eseguiti prima che la stanza ricevesse l’ultima tinteggiatura bianca a calce: numerazioni forse di giorni, serie di nomi, incolonnati, segni non ancora decifrati, posti da persone di stato servile, forse dagli stessi artigiani incaricati degli interventi di restauro.

Stile e sistema decorativo dei tre ambienti sono differenti, per quanto riguarda il modo di interpretare la ripartizione della parete, che in alcuni casi suggerisce forme di illusionismo prospettico, in altri disegna una composizione di puro carattere decorativo.

Anche per questa stanza la decorazione superstite si può datare alla fine del II sec. d.C.

I BALNEA

I balnea erano bagni pubblici realizzati e gestiti da privati, le thermae erano i complessi costruiti dallo Stato o dalle amministrazioni locali.

Il quartiere Esquilino, ad alta densità abitativa, aveva numerosissimi balnea per le esigenze del quartiere, aperti dalla mattina al tramonto, frequentati quotidianamente da persone di ogni ceto e classe sociale che, a tariffe irrisorie, vi trascorrevano lunghe ore occupandosi dell’igiene e della salute del corpo, ma anche degli affari e delle relazioni sociali. In questo quartiere l’imperatore Diocleziano (inizi IV sec. d. C.) fece costruire il complesso termale più grande della città.

I balnea di Piazza dei Cinquecento soddisfacevano bene a quanto previsto dal percorso termale e offrivano comfort e lusso ai clienti con stanze riscaldate ornate di marmi, affreschi e arredi, ampie finestre e scintillanti tessere di pasta vitrea che ornavano le volte.

La decorazione pittorica riproduce un’ambientazione termale direttamente riferita alla funzione delle sale.

Il vasto salone absidato E12, per incontri, rappresentanza e anche spogliatoio, era decorato da un rivestimento in lastre di marmo alto 2,60 m a cui si sovrapponeva la parte dipinta, in gran parte distrutta nell’Ottocento, nota da disegni eseguiti all’epoca: si tratta di scene di toletta femminile con leggiadre figure di donne

svestite, accompagnate da inservienti. Nell’affresco esposto si riconoscono bagnanti nude con sandali, convergenti al centro verso un’inserviente con lungo abito frangiato e capsa (cassetta per il bagno); in primo piano, un paio di scarpette e un vaso di bronzo. Le figure si inseriscono in un sistema architettonico con

colonne e pilastri in prospettiva; la fase decorativa è della fine del Il sec. d. C.

Gli altri pannelli qui presentati appartengono ad ambienti attigui e vicini a uno degli ingressi del settore meridionale dei balnea.

Il frammento con figura in volo e prospettive architettoniche del corridoio E 30 testimonia la pittura della fase di epoca antonina (dopo il 160 d. C.), conservata sotto la pittura, meno raffinata, della fase successiva della fine del secolo; mostra le picchiettature che venivano effettuate sull’intonaco per far aderire meglio alla parete la nuova decorazione secondo la tecnica in uso nella pittura romana.

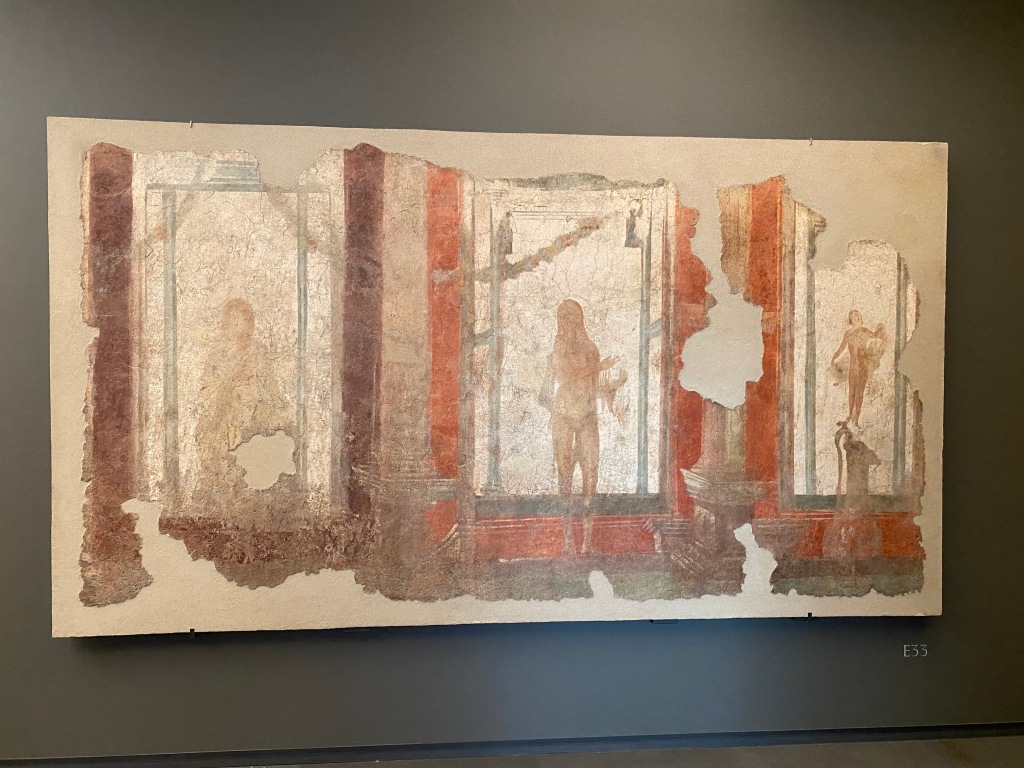

Alla grande sala spogliatoio E 33 appartiene il pannello con la figura centrale di una donna coperta solo da una fascia intorno al seno e da un perizoma nel gesto elegante di tenere un velo.

Alla sala da ginnastica E 32 appartengono i pannelli con figure di addetti ai servizi termali con lunghe vesti, che svolgono le consuete attività, a cui fanno riferimento anche gli oggetti dipinti nei riquadri inferiori.

L’intento era di rappresentare realisticamente gli addetti ai servizi termali e i clienti superando le quinte architettoniche con le grandi figure in primo piano. Per le bagnanti in perizoma, è d’obbligo il riferimento alle più tarde (prima metà del IV secolo) e ben più celebri “ragazze in bikini” della villa siciliana di Piazza Armerina.